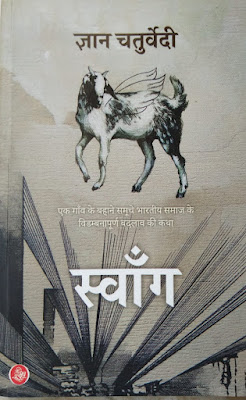

विद्रूप सच्चाई का सुंदर ‘स्वाँग’

-

हिंदी साहित्य में

विडंबनाओं की बात की जाए तो संभवतः सबसे ऊपर के क्रम में व्यंग्य विधा या व्यंग्य

प्राचुर्य की रचनाओं का उत्थान-पतन आएगा। पतन के मामले में कविता एवं लघुकथा का

स्थान व्यंग्य के आसपास ही ठहरता है। वैसे, कविताओं की

स्थिति पर बात न ही की जाए तो अच्छा, क्योंकि छंदमुक्त

कविताओं ने सामान्य पाठक तक अपनी पहुँच कभी बनाई ही नहीं थी। किंतु व्यंग्य के

मामले में स्थिति सुखद थी। लगभग आधी सदी की यात्रा में व्यंग्य ने अपना एक विशाल

पाठकवर्ग बनाया, प्रशंसक बनाये, अखबारों-पत्रिकाओं

में स्थायी स्तंभ बनाये तथा आलोचकों-समीक्षकों के चाहने न चाहने के बावजूद एक विधा

के रूप में स्थापित हो गया। उसकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए तमाम तरह के लेखक

अपना हाथ व्यंग्य के क्षेत्र में आजमाने लगे। परिणाम यह हुआ कि सुव्यंग्य कम,

कुव्यंग्य ज्यादा पैदा होने लगा। अब तो स्थिति यह आ गई है कि विमर्श

इस बात पर होने लगा है कि बुरे व्यंग्य या अव्यंग्य से व्यंग्य साहित्य को कैसे

बचाया जाए?

हिंदी साहित्य में

विडंबनाओं की बात की जाए तो संभवतः सबसे ऊपर के क्रम में व्यंग्य विधा या व्यंग्य

प्राचुर्य की रचनाओं का उत्थान-पतन आएगा। पतन के मामले में कविता एवं लघुकथा का

स्थान व्यंग्य के आसपास ही ठहरता है। वैसे, कविताओं की

स्थिति पर बात न ही की जाए तो अच्छा, क्योंकि छंदमुक्त

कविताओं ने सामान्य पाठक तक अपनी पहुँच कभी बनाई ही नहीं थी। किंतु व्यंग्य के

मामले में स्थिति सुखद थी। लगभग आधी सदी की यात्रा में व्यंग्य ने अपना एक विशाल

पाठकवर्ग बनाया, प्रशंसक बनाये, अखबारों-पत्रिकाओं

में स्थायी स्तंभ बनाये तथा आलोचकों-समीक्षकों के चाहने न चाहने के बावजूद एक विधा

के रूप में स्थापित हो गया। उसकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए तमाम तरह के लेखक

अपना हाथ व्यंग्य के क्षेत्र में आजमाने लगे। परिणाम यह हुआ कि सुव्यंग्य कम,

कुव्यंग्य ज्यादा पैदा होने लगा। अब तो स्थिति यह आ गई है कि विमर्श

इस बात पर होने लगा है कि बुरे व्यंग्य या अव्यंग्य से व्यंग्य साहित्य को कैसे

बचाया जाए?

‘राग दरबारी’

के बाद व्यंग्य आधारित उपन्यासों न लंबी यात्रा की है। कभी-कभी ऐसा

लगता है कि अधिकतर व्यंग्यकारों के जेहन में यह बात बैठ गई कि व्यंग्यकार के रूप

में स्थापित होने के लिए औपन्यासिक कृति पैदा करना जरूरी है। ढेर सारे ‘व्यंग्य उपन्यास’ लिखे गए और लिखे जा रहे हैं,

किंतु उपन्यास के लंबे बंधन को ठीक से पकड़े रहना हर लेखक के वश की

बात नहीं। निष्कर्ष वही होना था कि कुछेक को छोड़कर बाकी कागजी कार्रवाई बनकर ही रह

गए। जब तक लेखक में समाज को बारीकी से देखने की दृष्टि नहीं होगी, भाषा से खेल सकने की कुशलता नहीं होगी और शैली में चुंबकत्व नहीं होगा,

उपन्यास तो क्या, छोटी रचना भी नहीं बन पाएगी।

जो इस गुर को जानते हैं, बीच-बीच में ऐसी रचना ला देते हैं

कि आशंका के बादल छँटने लगते हैं। बहुत दिनों के बाद एक ऐसे ही उपन्यास से गुजरना

सुखद रहा। यह उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी का ‘स्वाँग’।

ज्ञान चतुर्वेदी के इस

उपन्यास की प्रमुख विशेषता इसके देशी ठाठ हैं। सच कहा जाए तो बुंदेलखंड के समाज को

जमीन बनाकर देशी बीज, देशी खाद और पानी मिलाकर लेखक ने

ऐसी आॅर्गैनिक फसल उगाई है जिसमें व्यंग्य, हास्य और

विडंबनाओं का ऐसा नैसर्गिक स्वाद मिलता है, जो अप्रिय होते

हुए भी बहुत ललचाता रहता है। लगभग चार सौ पृष्ठों का यह उपन्यास समाप्त होने पर

पाठक को एक विचित्र से शून्य में छोड़ जाता है। वह सोचता रह जाता है कि वह किस

प्रकार का देश, किस प्रकार का समाज देख रहा था? दृश्य इतने वास्तविक हैं कि वह इन्हें झुठला भी नहीं सकता। पूरी उपन्यास

यात्रा उसने चेतन मस्तिष्क से की थी, किंतु समाज का हाल

देखते-देखते अंततः अवचेतन तक पहुँच जाता है। कहना न होगा कि उपन्यास उसे ढंग से

बाँध तो लेता है, वह इसके कथ्य और संवादों पर न्योछावर भी

होता है, किंतु जिस प्रकार के सामाजिक, नैतिक और व्यवस्थागत विचलन को वह देखता है, उससे

स्तब्ध रह जाता है। संभवतः यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है, जिसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

‘स्वाँग’ की कथा बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे कोटरा के इर्द-गिर्द घूमती है। यह

कस्बा आसपास के अन्य कस्बों से जुड़ा है, सबकी सांस्कृतिक

विरासत एक है। कोटरा से कालपी का जुड़ाव, उसके बीच होने वाली

यात्राएँ उपन्यास की यात्रा को गति देती हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र में लेखक जन्मा

है, उसकी मिट्टी में पला-बढ़ा है, अतः

उसके कण-कण को पहचानता है। उसकी यही पहचान और लगाव ‘स्वाँग’

के यथार्थ प्रस्तुतीकरण की जान है। देखा जाए तो कोटरा ही इस कृति का

मुख्य चरित्र है। बेहतर तो यह होगा कि इसे Protagonist कहा

जाए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में दुखांत नाटकों में जिस त्रासद नायक की परिभाषाएँ

तथा लक्षण दिए गए हैं, जिस प्रकार के नायकों का प्रयोग

क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फास्टस तथा शेक्सपीयर ने हैमलेट और मैकबेथ के रूप में

किया है, कोटरा नामक कस्बा उससे कुछ ही कम है। जिस गति और

जिस दिशा में वह चल रहा है, उसे जल्दी ही इन्हीं कुनायकों

में सम्मिलित होना है। ज्ञान चतुर्वेदी देश के कितने कस्बाई समाज नजदीक से देख पाए

हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह

निस्संदेह कहा जा सकता है ‘स्वाँग’ केवल

एक कोटरा की बात नहीं करता। ऐसे कोटरा पूरे देश में पग-पग पर मिल जाएँगे।

|

| Hari Shanker Rarhi |

लेखक स्वयं बताते चलता है

कि स्वाँग एक लोकनाट्य विधा थी, किंतु समय के साथ यह लुप्त

होती गई और उसकी जगह पूरा समाज ही एक वास्तविक स्वाँग हो गया है। जब हम लेखक के ‘स्वाँग’ में प्रवेश करते हैं तो जिस व्यवहार,

जिस सच्चाई और जिस विद्रूपता से रूबरू होते हैं, वह हमारे भारतीय समाज का वास्तविक चरित्र है। उसके चरित्र चित्रण में

ज्ञान जी अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाते। बस उसे यथारूप प्रस्तुत करते जाते हैं।

लेकिन जो उनकी अपनी भेदक दृष्टि है, वक्रोक्ति और कटूक्ति के

अस्त्र हैं, भाषा का संतुलन है और यथार्थ से साक्षात्कार की

निकटता है, वे ‘स्वाँग’ को एक अलग मारक क्षमता से लैस करते हुए अलग पहचान देते जाते हैं। पाठक को

हर दृश्य स्वयमेव दिखता जाता है, किंतु संबंधित दृश्य पर

हमारी सोच किस प्रकार की पैनी होनी चाहिए, इसे लेखक इंगित

करता जाता है। हाँ, आवश्यकता इस बात की अवश्य है कि पाठक उस

ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की क्षमता रखता हो।

उपन्यास पहले पृष्ठ से

अंतिम तक व्यंग्य की विभिन्न अदाओं से अटा हुआ है। परिस्थिति की विडंबना (Irony

of situation), चरित्र की विडंबना (Irony

of character) और मानसिकता की विडंबनाओं

(Irony

of mentality) को इतनी बारीकी से उभारा गया है कि कथा समाज के हर

तंत्र को मरोड़ती और निचोड़ती हुई आगे बढ़ती है। वैसे, देखा जाए

तो ‘स्वाँग’ में कोई खास कथा है ही

नहीं। तमाम कथाएँ कुछ दूर तक समानांतर चलती हैं, एक-दूसरे से

कहीं-कहीं मिलती हैं और कहीं विलीन हो जाती हैं। एक-दूसरे पर आश्रित भी दिखती हैं,

क्यांेकि वे एक ही समाज, एक ही कथ्य की अंग

हैं। हाँ, उन सभी कथाओं या चरित्रों में अंतर होने के बावजूद

जो एक अंतर्धारा समान है, वह है उनका स्वार्थ और मानक विचलन।

औपन्यासिक प्रारूप में किसी एक नायक या घटना को लेकर चल पाना आसान नहीं होता। जहाँ

कहीं इस प्रकार के प्रयास किए गए, वे अपेक्षित प्रभाव नहीं

छोड़ पाए।

कोटरा के ‘महान’ लोगों इर्द-गिर्द परिक्रमा करता यह उपन्यास उन

चरित्रों का मापन करता है, जो आजादी के बाद मृतप्राय

देशप्रेम, कमीनेपन, काइयाँपन, भ्रष्टाचार, लोलुपता, पाखंड और

बनावटी जीवन जी रहे हैं और उसे ही अपनी सफलता मान रहे हैं। उखाड़-पछाड़, जातीय खेमेबाजी, छलनीतिक मानसिकता एवं

उद्दंडता-गुंडागर्दी आज जिस मुकाम तक पहुँची है, उसका सहज

एवं सतर्क दृश्यचित्र है यह उपन्यास। कभी-कभी तो लगता है कि अपनी चिकित्सकीय

वृत्ति को अपनाते हुए लेखक ने तमाम चरित्रों का समूचा सीटी स्कैन या एमआरआई कर

दिया है और उसकी असली रिपोर्ट पाठक को पकड़ा दी है, जिसमें यह

संकेतित है कि पतन की इस बीमारी का कोई ईलाज नहीं है। मजे की बात यह है पाठक यह

जानते हुए और स्वयं कहीं इसका शिकार होते हुए भी इसके खूब मजे लेता है। कचोट,

मरोड़ और आनंद का यह मिलाजुला स्वाद ‘स्वाँग’

में ही है।

उपन्यास गांधीवादी

स्वतंत्रता सेनानी गजानन बाबू के दृश्य से शुरू होता है और उन्हीं से समाप्त होता

है। गजानन बाबू कभी एक रूपक रहे होंगे। उपन्यास के प्रथम दृश्य में भी वे

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के एक समर्पित देशभक्त रूपक ही हैं जो वाया उपहास

धीरे-धीरे व्यंग्य में बदल जाते हैं। लेकिन पमुख चरित्र हैं पंडिज्जी, जो निहायत घुटे हुए घाघ, काइयाँ, चालू, मिलनसार, मुकदमेबाज,

कस्बाई चलते-पुर्जे नेता, जमींदार टाइप,

इंटर कॉलेज के मैनेजर और व्यावहारिक जीवन के सभी छक्कों-पंजों में

निष्णात किस्म के मनुष्य हैं। मामला कितना भी बिगड़ा हो, उसे

साधने के सभी गुर जैसे उनमें ही समाये हुए हैं। कोटरा में जो कुछ भी घटता है,

उसका कोई न कोई सिरा पंडिज्जी से जरूर जुड़ा होता है। व्यंग्य की

भाषा में कहा जाए तो वे वहाँ के एकमात्र सफल व्यक्ति हैं, जिनकी

थाह पाना किसी के वश में नहीं। सहयोगी चरित्रों में उनके स्वयं के एकमात्र सुपुत्र

अलोपी हैं, जो काया से सींकिया पहलवान एवं सफल पिता की

यथोचित बिगड़ी हुई संतान हैं।

छँटे हुए चरित्रों की सूची

बहुत लंबी है। एक से बढ़कर एक। पत्रकार बिस्मिल, जिनका धर्म पैसे

लेकर खबरें छपवाना, कोर्ट-कचहरी से लेकर तहसील तक दलाली करना

या काम के बहाने किसी मजबूर के पैसे डकार जाना। एक मुन्ना मास्साब हैं जो पंडिज्जी

के विद्यालय में हैं तो शिक्षक, लेकिन उनका मुख्य कार्य

पंडिज्जी की टहल और मक्खनबाजी है। यादव पटवारी जी हैं जिनमें पटवारी और अत्याचारी

के सारे गुण मौजूद हैं। पत्नी को पीटे बिना उनका संध्याकर्म ही पूरा नहीं होता।

पंडिज्जी के मुकाबले खड़े होने की कोशिश करते एक दूसरे नेता जी पंखीलाल कहार हैं।

कोटरा भूमि पर वे पिछड़ों-दलितों के नेता बनने का सपना पाले हुए है, किंतु पंडिज्जी से स्पर्धा में टिक नहीं पाते। पंडिज्जी उन्हें ‘मूँ’ नहीं लगाते। वहीं पैसे लेकर अगणित झूठी गवाही

देने में सिद्धहस्त रामटहल जी हैं तो दूसरी ओर उसी पैसे की कृपा से एक ही खतौनी पर

जमानत लेने वाले द्विवेदी जी। ज्ञान जी की ही भाषा में कहें तो कोटरा और ‘स्वाँग’ का अधिकांश हिस्सा ऐसे ही अलग किस्म के ‘हरामियों’ से भरा हुआ है और उनका ‘चूतिया’ बनाने का धंधा शानदार तरीके से चल रहा है।

चरित्रों का एक दूसरा वर्ग

भी है,

जिसे कभी वाकई चरित्रवान माना जाता रहा होगा। पंडिज्जी का

खेत-चैकीदार नत्थू, अपनी बुढ़िया और बकरी को लेकर

स्थितिप्रज्ञता की दशा में ईश्वर का कृतज्ञ होता हुआ जीवन काट रहा है। गजानन बाबू

की तो बात ही क्या करें? उनका हाल देखकर लगता है कि इस देश

की आजादी के लिए जान गँवा देनेवालों से बड़ा मूर्ख कोई था ही नहीं। पूरे क्षेत्र

में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके लिए यह स्वतंत्रता सेनानी मजाक वस्तु न हो और जो

इन्हें ‘चूतिया’ न समझता हो। कुछ

चरित्र तो एकदम विरोधी स्वभाव के हैं जो अपने अस्तित्च के लिए संघर्षरत हैं। जहाँ

पंडिज्जी के तमाम क्रोध, लताड़ को सहने वाली उनकी पारंपरिक

पत्नी है, नित्यप्रति पति के दुर्धर्ष हाथों पिटनेवाली,

फिर भी पति को परमेश्वर मानकर जीवन चलाने वाली पटवारिन है, वहीं पंडिज्जी की एकमात्र बेटी लक्ष्मी भी है तो आज की सजग युवती के रूप

में नारीविमर्श को लेकर हाजिर रहती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लेखक इसी लक्ष्मी

के बहाने नारी के पक्ष में अपने तर्क लेकर खड़ा होता है। यदि एक तरफ पंडिज्जी के

मक्खनबाज मास्टर मुन्ना हैं, वहीं कुशवाहा मास्टर भी हैं जो

सत्य के पक्ष में अकेेले ही खड़े दिखते हैं। आज के समाज में भी कुछ लोग हैं जिन्हें

देश के नियम-कानून पर भरोसा है। वे सोचते हैं कि अपनी सत्यनिष्ठा से इस अंधियारे

को दूर कर देंगे। लेकिन अंततः उनकी वही गति होती है जो कुशवाहा मास्टर की हो रही

है। हकीकत तो यह है एक लक्ष्मी को छोड़कर बाकी सभी इस तंत्र से हारते हुए ही दिखते

हैं। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि लक्ष्मी का विरोध अपने परिवार से है और

पुरुषवादी मानसिकता से है। वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे प्रशासन एवं पुलिस तंत्र

से नहीं लड़ रही।

‘स्वाँग’ की सबसे बड़ी विशेषता उसके संवाद हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि संवाद ही

इस उपन्यास की जान हैं। उन्हीं के भरोसे लेखक लगभग चार सौ पृष्ठों तक इसका विस्तार

कर पाता है और तमाम चरित्रों के बहाने समेकित समाज की पतित मानसिकता का प्रदर्शन

कर पाता है। ठेठ बुंदेलखंडी में लिखे संवाद ही पाठक को यह विश्वास दिलाते हैं कि

इस उपन्यास के पात्र, घटनाएँ और खुरपेंच असली हैं।

बुंदेलखंडी ज्ञान चतुर्वेदी की अपनी भाषा है और उसके महीन से महीन चरित्र को वे

समझते हैं। उसी को उपकरण बनाकर वे अपना व्यंग्य करीने से फिट कर पाते हैं। संवादों

में स्वाभाविकता इतनी अधिक है कि लगता है जैसे पाठक स्वयं उन संवादों से रूबरू हो

रहा है। ऊपर से लेखक को लोकभाषा में प्रयुक्त शब्दों को ज्यों का त्यों रख देता

है। हाँ, इस उपन्यास में वे स्वंय को उन आरोपों से लगभग बचा

ले जाते हैं जो उन पर पिछले एक उपन्यास को लेकर लगे थे।

बुंदेलखंडी न जानने वाला

पाठक भी संवादों को समझने में कहीं अँटकता नहीं। जैसे-जैसे वह आगे के पृष्ठों की

ओर बढ़ता जाता है, अभ्यस्त होता जाता है। जेई,

मती, मूँ, गैल, कितें खों, तुमाई, जित्ते,

कित्ते जैसे न जाने कितने स्थानीय शब्द संवादों को वास्तविक बनाते

हैं। वहीं सरऊ, चूतिया, चूतियापा,

चूतियाटिक, पिछवाड़े में डंडा जैसे खांटी देशज

शब्दों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है। उपन्यास के चरित्रों की एक खासियत यह भी है

कि वे एक से बढ़कर एक हाजिरजवाब हैं। उनकी हाजिरजवाबी स्वाभाविक होते हुए भी कई बार

चमत्कृत करती है कि क्या जवाब ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, यह

भी कहा जा सकता है कि कुछ संवाद अनावश्यक रूप से लंबा खिंच गए हैं, जो कथा की गहनता को बाधित करते हैं। यदि उन्हें कम कर दिया जाता तो कसावट

कुछ और बढ़ जाती। लेकन दूसरा पक्ष यह भी है कि लंबे संवाद भी बड़े रोचक हैं और वे

मानसिकता की परतें खोलते हैं। पंडिज्जी-अलोपी-लक्ष्मी संवाद, थानेदार-पंडिज्जी संवाद, थानेदार-पंखीलाल कहार संवाद,

पंडिज्जी-पटवारी संवाद देखने लायक हैं। उनके मुखारविंदों से

क्या-क्या निकलता है, उसकी एक बानगी देखिए-

”जरा सा मर्डर ही

तो है; परसों कर लेगें।“

”मारना कब है?

रात में कि दिन में? घर में कि बाहर ? सड़क पे कि खेत में?“

”यार, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो मानो हिरनाकश्यप को मारना हो। उसे कोई वरदान नहीं

मिल रखा है भैया; जिते मारोगे, मर

जाएगा।“

”पर तैयारी के लाने

जे सब जानना जरूरी होता है भाई साब, कि नहीं?“

”कैसी तैयारी यार?

रात में मर्डर करें तो क्या गैसबत्ती लटका के चलोगे?“

(दूसरा प्रसंग :

थानेदार-कुशवाहा मास्टर)

थानेदार - ”वैसे भी आजकल मास्टर को इज्ज़त पर भौत जोर नहीं देना चाहिए- जित्ती मिल जाए,

उसी में खुश रहें, इसी में समझदारी है;

बल्कि जिस दिन बेइज्ज़ती न हो, उस दिन

खील-बताशे चढ़ाकर बजरंगबली को धन्यवाद दिया करें। वो दिन चले गए मास्साब जब

मास्टरों की बड़ी इज्ज़त होती थी।“

संवादों से गुजरते हुए एक

बात और गौरतलब लगती है। ऐसा लगता है जैसे लेखक और संवाद एक ही झूले के दोनों तरफ

बैठे हैं। एक तरफ से संवाद पेंग मारकर किसी अजीब से सत्य की ऊँचाई पर ले जाता है

तो लौटते समय ज्ञान चतुर्वेदी का व्यंग्यकार किसी मारक व्यंग्यात्मक टिप्पणी का

पेंग मार देता है। वहीं एक सूक्ति सी बन जाती है। एक उदाहरण देखिए- ”तो क्या सारे अफसर बेईमान ही होते हैं?“ नौजवान ने

पूछा।

सबने चर्चा रोककर उसे गौर

से देखा।

कोई नौजवान है। नौजवानों

को हक है कि वे ऐसे मूर्ख प्रश्न उठाएँ।

विनम्रता की तलवारें दोनों

के पास थीं। तलवारें चल भी रही थीं। (पटवारी और पंडिज्जी के बीच संवाद)

कहना न होगा कि पूरा

उपन्यास वक्रोक्तियों एवं व्यंग्य से अटा पड़ा है। कई स्थलों पर ये वक्रोक्तियाँ

सूक्तियों जैसा अर्थ देने लगती हैं। अलग-अलग पं्रसंगों उठाई गई कुछ ऐसी ही व्यंग्य

सूक्तियों की बानगी देखने योग्य है:

”कि विकास अक्सर

नत्थू को ही क्यों कुचलता है?“

”अगर रिश्वत के बाद

भी काम न होगा तो सरकार से नागरिक का भरोसा उठ जाएगा।“

बेईमानी के सिस्टम को

चलाने के लिए कुछ नपंुसक किस्म के ईमानदारों की भी दरकार होती है। ऐसे लोग भी

उन्हें चाहिए। पर मान लो कि कभी फँस गए तो कोई ऐसा चाहिए जिसके सिर पर सब कुछ डाला

जा सके।

ईमानदारी कुत्ते के घाव

टाइप चीज होती है। कहीं भी घाव चाटता हुआ मिल जाता है न कुत्ता?

(अफसर) ईमानदार

होता तो अब तक इसकी दस शिकायतें आ चुकी होतीं।

थानेदारनी बाई मुटा गई हैं

परंतु उनके चेहरे पर वो लुनाई तथा चमक खूब है जो घर में रिश्वत की नियमित आवक होने

पर आ ही जाती है।

साहब कब किस स्थिति को

चुटकुले में बदल दें, वे खुद नहीं जानते। बूढ़े, बेरोजगार, लँगड़े, लूले,

अंधे, भिखारी, ईमानदार,

लाचार, भूखे, गरीब -

उनके लिए सभी मजेदार चुटकुले हैं।

आलोचकों-समीक्षकों या

लेखकों का भी एक वर्ग है जो कहता है कि उपन्यास उपन्यास होता है, उसे व्यंग्य उपन्यास की संज्ञा देना ठीक नहीं होता। यह मानने में मोटे तौर

पर कोई बुराई नहीं है, किंतु जब उपन्यास को उसकी विषयवस्तु

और भाषा-शैली के आधार पर समीक्षित किया जाएगा तो कोई न कोई वर्गीकरण उभरकर आएगा।

इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखे उपन्यास को ऐतिहासिक, पुराण

पृष्ठभूमि पर लिखे उपन्यास को पौराणिक कहा जा सकता है तो व्यंग्य की पृष्ठभूमि पर

लिखे गए उपन्यास को व्यंग्य उपन्यास कहना अनुचित नहीं होगा। यह बात अलग है कि

अपवादों को छोड़कर ‘राग दरबारी’ से लेकर

‘स्वाँग’ तक पर व्यंग्य उपन्यास का

ठप्पा नहीं लगाया गया है।

व्यंग्य उपन्यासों की बात

आती है तो जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे, प्रिय-अप्रिय की परवाह किए बिना ‘राग दरबारी’

से तुलना हो ही जाती है। एक प्रकार से ‘राग

दरबारी’ व्यंग्य उपन्यासों के लिए कसौटी या मीटर बन गया। कुछ

उपन्यास तो इस तुलना के कारण ही खारिज कर दिए गए। समय की माँग है कि ‘राग दरबारी’ का सम्मान यथावत कायम रखते हुए व्यंग्य

उपन्यासों को नए चश्मे से भी देखा जाए। वैसे ‘राग दरबारी’

और ‘स्वाँग’ में काफी

कुछ समानताएँ तलाशी जा सकती हैं। जहाँ ‘राग दरबारी’ एक कस्बे शिवपालगंज को लेकर चलता है, वहीं ‘स्वाँग’ कोटरा को लेकर। दोनो ही उपन्यास इन स्थानों

के बहाने एक बड़े भूभाग के चाल-चरित्र को दिखाते हैं। शिवपालगंज में भी एक इंटर कॉलेज

है और उसके प्रबंधक महाघाघ हैं तो ऐसा कोटरा में भी होता है। दोनों ही जगहों पर

फालतू फंड के लोग हैं, जिन्हें समय खराब करने, टुच्ची राजनीति करने और बेशर्मी के झंडे गाड़ने के अलावा कोई काम नहीं हैं।

ये भारतीय समाज में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही परजीवी प्रजाति के प्रतिनिधि हैं। फिर

भी यह कह देना गलत होगा कि ‘स्वाँग’ ‘राग

दरबारी’ की अनुकृति है या सोच-विचारकर उसी पद्धति पर लिखा

गया उपन्यास है। पूरी कृति से गुजरते हुए स्पष्ट लगता है कि यह एक स्वतःस्फूर्त

अधुनातन समाज का सूक्ष्मता से उभारा गया चित्र है। इसका अपना एट्टीट्यूह है,

दृष्टि है और संदेश है। बेहतर

तो यही होगा कि इस उपन्यास को पढ़ा जाए और कम से कम दो बार पढ़ा जाए।

पुस्तक : स्वाँग

(उपन्यास)

लेखक: ज्ञान

चतुर्वेदी

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्रा. लि.

1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज

नई दिल्ली - 110002

पृष्ठ: 384 मूल्य : रु 399/- (पेपर बैक)

Comments

Post a Comment

सुस्वागतम!!